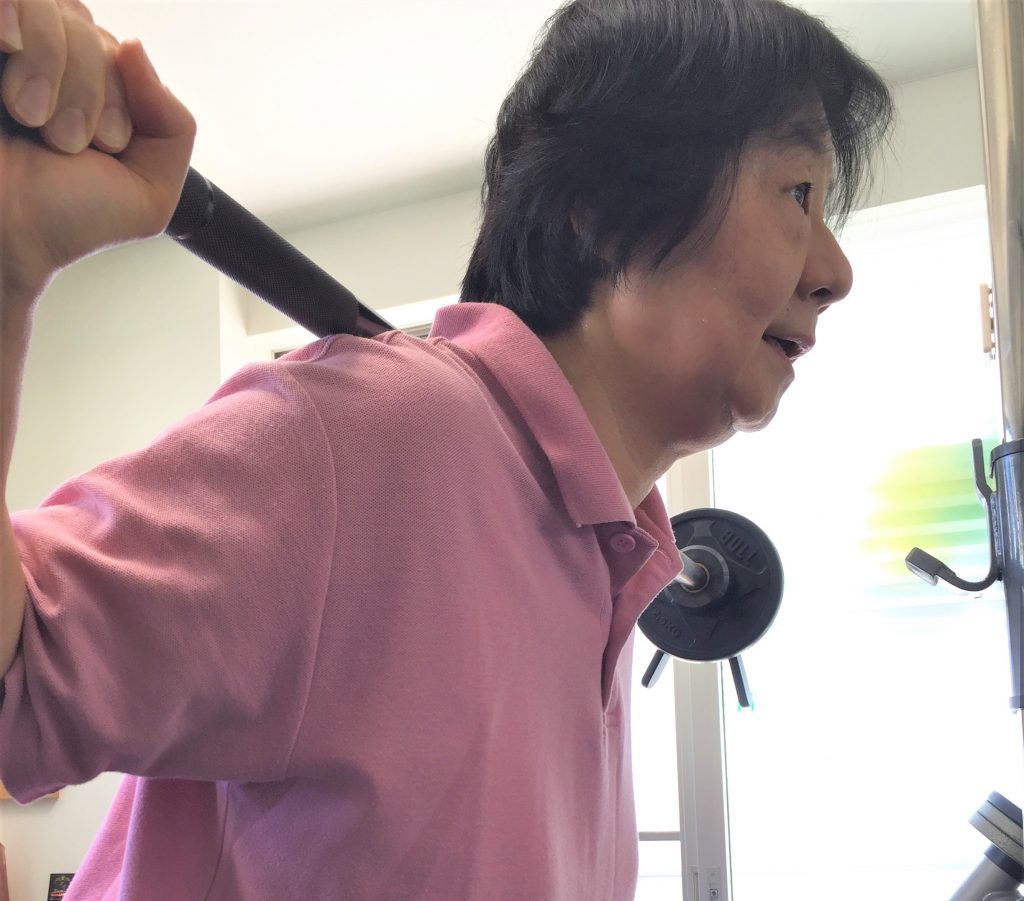

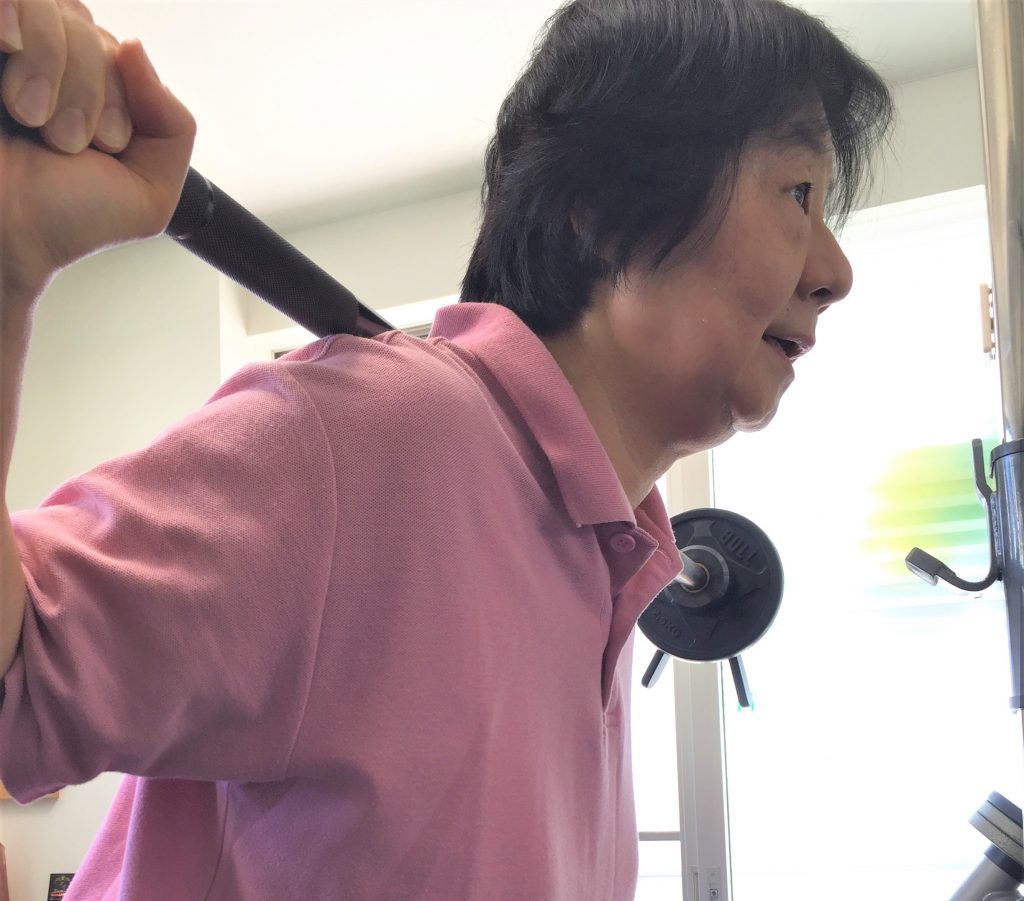

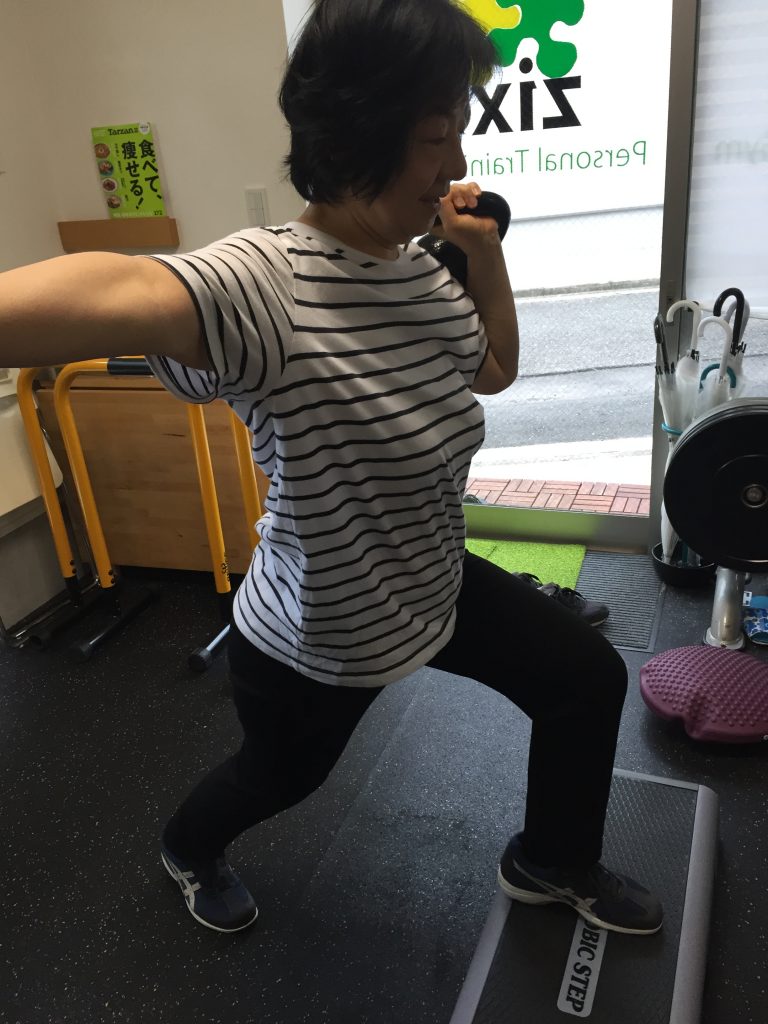

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

変形性股関節症の患者さんは

病院に行ってリハビリすればそれでよしと考えている方が非常に多いと思います。

ただ、私の経験から申し上げると、それでは絶対に完全復活は見込めません。

なぜなら、病院任せのリハビリではリハビリの量が圧倒的に少ないからです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

病院に行ってリハビリすればそれでよしと考えている方が非常に多いと思います。

ただ、私の経験から申し上げると、それでは絶対に完全復活は見込めません。

なぜなら、病院任せのリハビリではリハビリの量が圧倒的に少ないからです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

コロナウイルスで外出自粛。

これまでにないゴールデンウイークで、本当に大変なことになっています。

変形性股関節症に悩む患者さんにとっても、気分がふさぎがちになるかもしれません。

ただ、普段と違い、時間がたくさん確保できるこのタイミングだからこそ、一度ご自身の変形性股関節症との向き合い方を見直してみるのもよいのではないでしょうか。

今日は、変形性股関節症と向き合うための10のヒントをまとめてみました。

向き合い方を見直すきっかけとしてご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

新型コロナウィルスの感染者数の増加が止まりませんね。

もう既に、病室が足らない、防護服が足らない、マスクが足らないなど様々な問題が出てきております。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

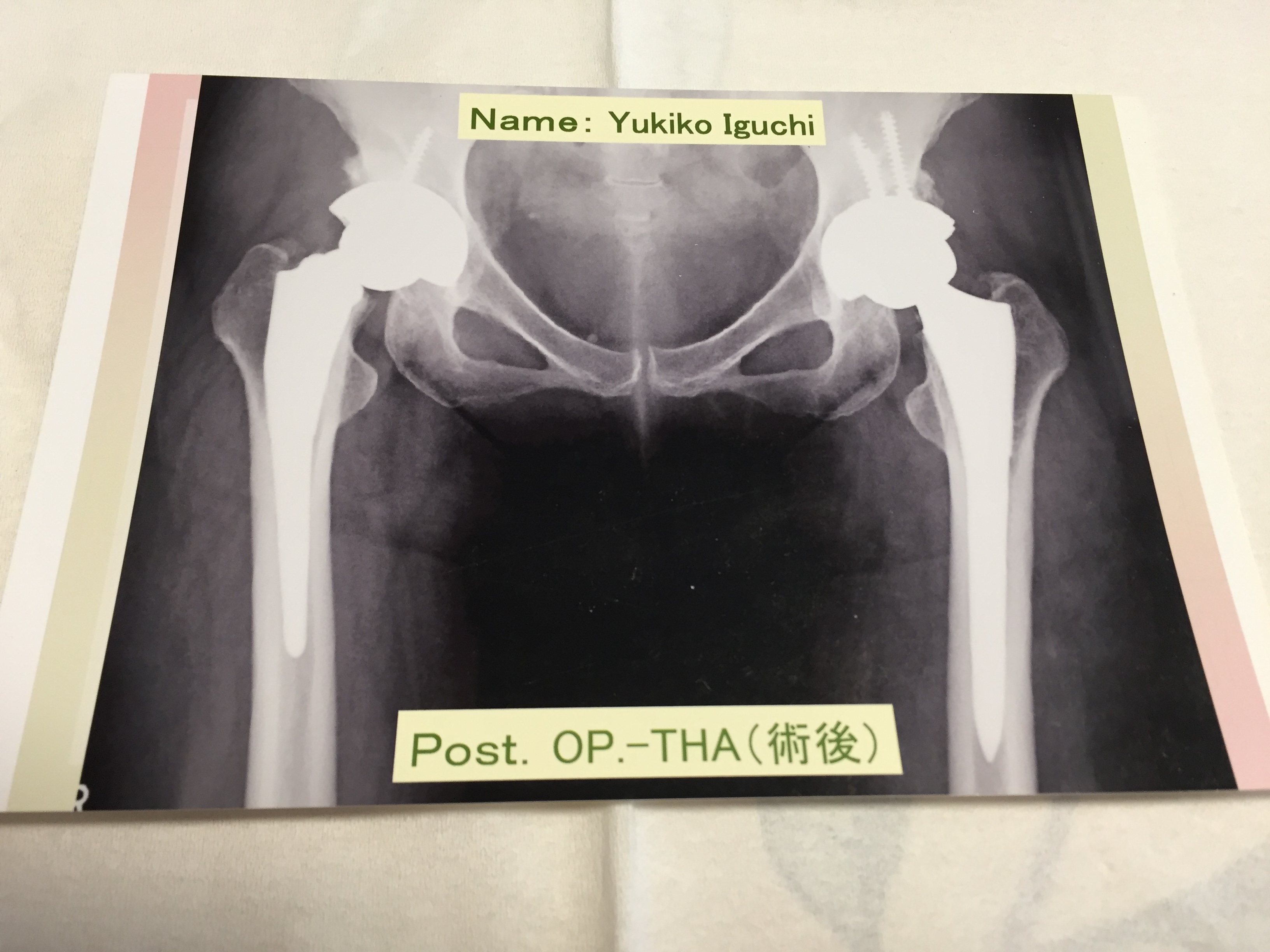

変形性股関節症と向き合う上で、手術するか保存療法で行くかは重要なポイントです。

なぜなら、どちらを選んだとしても、患者さん自身の生活がよりよくなることにつながらなければ意味がないからです。

ただ、その判断をする上で、手術と保存療法について知っておくことは最低限必要です。

そこで今日は、変形性股関節症の手術と保存療法についてぜひ読んでいただきたい基礎知識に関する記事をピックアップしました。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

変形性股関節症を克服するための大きな判断、手術か保存療法か。

この判断は、患者の人生を左右する重要なものになります。

今日は、手術か保存療法かを検討する際に読むべき7つの記事をまとめました。

転ばぬ先の杖として、ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

変形性股関節症と診断されてしまったら、まずは変形性股関節症の基本的な知識が大事になります。

それが分からないと、今後どのように闘病していけばよいのか、その判断もつかないためです。

そこで今日は、患者なら知っておくべき「変形性股関節症の基礎知識」をまとめました。

まずはここから押さえていただければと思います。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

模擬骨を使用した実験で人工股関節カップの設置強度を評価する技術の実証に成功。

この技術は、患者さんにダメージを与えることなく人工股関節手術中に人工股関節のカップにレーザーを照射し、その振動の周波数を測定。

カップの骨盤に対する「うき」や「剥離(はくり/はがれて取れる)」を評価するものです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

変形性股関節症の闘病生活は、長期間に渡ります。

つまり、この病気の闘病に関しては、いかに変形性股関節症とうまく付き合うかということが非常に重要になります。

これまで、変形性股関節症との付き合い方、向き合い方を様々お伝えしてきましたが、今回その中でも特に読んでいただきたい10の記事をピックアップしてみました。

この機会に、ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

最近、メディカル・アロママッサージの施術する機会が増えてきています。

先週1週間で5回以上の施術をしましたが、術前の私ならこれほどの体力はなかったでしょう。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

ロボットが少しずつ導入されるようになってきていますね。

あるテレビ番組を見ていたら、開発者自身が引きこもりの経験をしたことで「孤独を解消するための分身ロボット」を開発したというお話でした。

そのロボットを開発したのは、吉藤健太朗さんという青年。

一目見て、どこかで会ったことがある人だなあと思ったら、以前、私が参加していた早稲田大学福祉ロボット研究会でプレゼンしていたあの青年でした。

今では起業して、オリィという名前の分身ロボットを大手企業などにレンタルできるまで成功されていました。

このようにロボットは、私達の身近な生活にも浸透しつつあると思いました。