変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

変形性股関節症を克服するための大きな判断、手術か保存療法か。

この判断は、患者の人生を左右する重要なものになります。

今日は、手術か保存療法かを検討する際に読むべき7つの記事をまとめました。

転ばぬ先の杖として、ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

変形性股関節症を克服するための大きな判断、手術か保存療法か。

この判断は、患者の人生を左右する重要なものになります。

今日は、手術か保存療法かを検討する際に読むべき7つの記事をまとめました。

転ばぬ先の杖として、ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

運動が大の苦手でした。

徒競走で1位を取ったことなどありません。

せいぜい2位を取って喜んだ記憶があるだけです。

大人になってもお付き合い程度でテニスやゴルフを楽しむぐらい。

特に、何かスポーツをしたという記憶もありません。

結婚してアメリカに住んでいた1年半の間に

夫婦でゴルフを楽しんだぐらいです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

模擬骨を使用した実験で人工股関節カップの設置強度を評価する技術の実証に成功。

この技術は、患者さんにダメージを与えることなく人工股関節手術中に人工股関節のカップにレーザーを照射し、その振動の周波数を測定。

カップの骨盤に対する「うき」や「剥離(はくり/はがれて取れる)」を評価するものです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

最近、メディカル・アロママッサージの施術する機会が増えてきています。

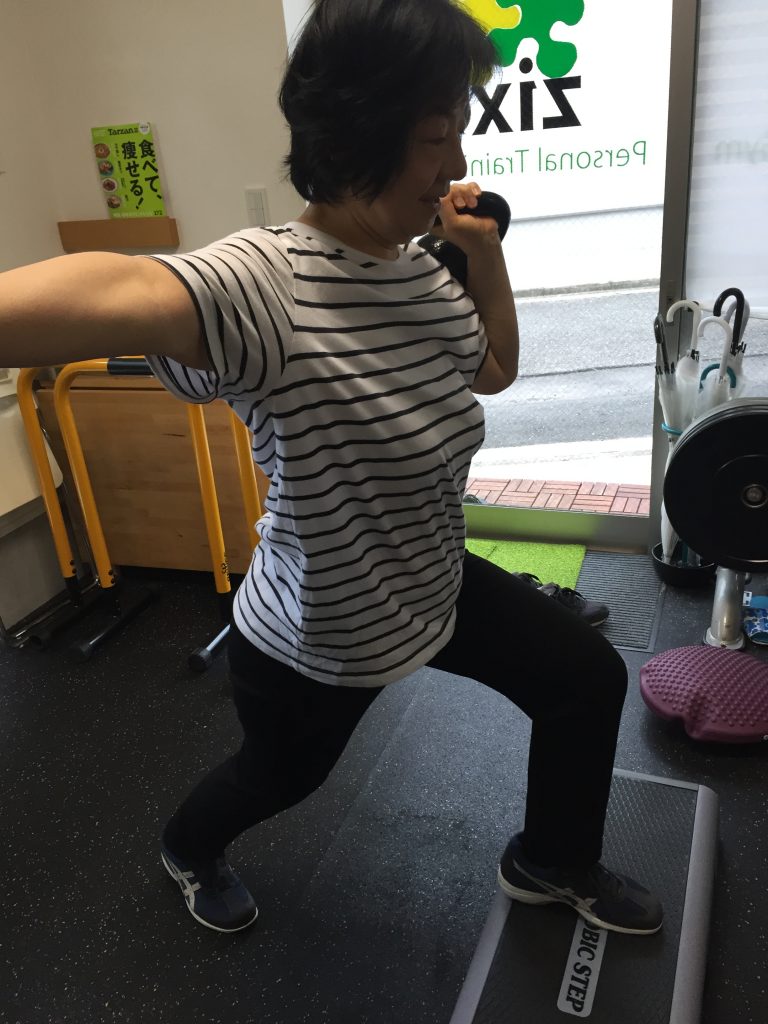

先週1週間で5回以上の施術をしましたが、術前の私ならこれほどの体力はなかったでしょう。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

ロボットが少しずつ導入されるようになってきていますね。

あるテレビ番組を見ていたら、開発者自身が引きこもりの経験をしたことで「孤独を解消するための分身ロボット」を開発したというお話でした。

そのロボットを開発したのは、吉藤健太朗さんという青年。

一目見て、どこかで会ったことがある人だなあと思ったら、以前、私が参加していた早稲田大学福祉ロボット研究会でプレゼンしていたあの青年でした。

今では起業して、オリィという名前の分身ロボットを大手企業などにレンタルできるまで成功されていました。

このようにロボットは、私達の身近な生活にも浸透しつつあると思いました。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

早いもので丸9年が過ぎ、右側の人工股関節手術からは丸7年が過ぎました。

最初の2~3年は、私の体に人工股関節が入っているという感覚がありました。

そして5~6年が過ぎた頃には、たまに人工股関節が入っているなあと思い出すぐらいの感覚となりました。

現在は私の体に吸収され、人工股関節が入っているという感覚は全くありません。

このように、人工股関節にすると「股関節の痛み」からは解放されます。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

以前、このブログでナビゲーションシステムについてご紹介いたしました。

このナビゲーションシステムは、人工股関節全置換術や人工膝関節全置換術などに使用されており、現在再置換を除いた人工股関節全置換術は、日本では年52,500件、人工膝関節の場合は、年80000件行われています。

今回は、そのナビゲーションシステムにさらにロボットアームを追加したシステムが初の保険適用になるというニュースについてお伝えします。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

人工股関節の手術を受けた変形性股関節症の患者さん。

その共通の願いは、再置換手術はしたくない、ということではないでしょうか。

今日は、そんな人工股関節手術後の患者さんに向けて、人工股関節を一日でも長く保つために役立つ3つの取り組みをお伝えします。

ぜひご覧ください。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願い申し上げます。

ここ数年、協会の活動はネットの活動を中心に行ってまいりました。

なぜなら自分の仕事の他に母の介護などがあり、外出する時間が作れなかったためです。

最近、ようやく母の介護からも少し距離を置けるようになりましたので、今年はリアルの活動に力を入れていきたいと考えております。